過払い金請求は既に完済した借金でも行うことができる手続きです。過払い金が発生する仕組みや請求の流れ、注意点について分かりやすく解説します。

過払い金とは何か?発生する仕組みを理解しよう

過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社に対して、利息制限法の上限金利を超えて支払った利息のことです。2010年6月の改正貸金業法完全施行以前は、多くの貸金業者が利息制限法の上限金利(15〜20%)を超える高金利(29.2%程度)で貸付を行っていました。

この高金利と利息制限法の上限金利との差額部分が「グレーゾーン金利」と呼ばれ、この部分を支払い続けていた場合に過払い金が発生します。長期間にわたって返済を続けていた方や、完済と借入を繰り返していた方は、多額の過払い金が発生している可能性があります。

過払い金が発生しやすいのは、2007年頃以前から借入を開始し、高金利で長期間返済を続けていたケースです。特に、消費者金融大手のアコム、プロミス、アイフル、レイクなどから借入していた方は、過払い金が発生している可能性が高いです。

過払い金の計算は、利息制限法に基づいて行います。元本10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%が上限金利となります。この金利で再計算し、実際に支払った金額との差額が過払い金となります。

過払い金請求の時効は10年です。最後の返済日から10年を経過すると請求権が消滅するため、心当たりがある方は早めに確認することが重要です。完済していない場合でも、取引継続中であれば時効の進行は停止されています。

過払い金が発生していた場合、現在の借入残高から過払い金を差し引いて計算されます。過払い金の方が多い場合は、その差額を返還してもらうことができます。借入残高の方が多い場合は、過払い金で相殺された後の残高を返済することになります。

過払い金請求の具体的な手続きの流れ

過払い金請求の手続きは、まず取引履歴の開示請求から始まります。貸金業者に対して、借入から完済までのすべての取引履歴を請求します。この取引履歴には、借入日、返済日、借入金額、返済金額、適用金利などが記載されています。

取引履歴を入手したら、利息制限法に基づいて引き直し計算を行います。この計算により、過払い金の有無や金額を確定します。計算は複雑なため、専門家に依頼することをおすすめします。

過払い金が発生していることが確認できたら、貸金業者に対して返還請求を行います。まずは書面で返還を求め、任意での交渉を試みます。多くの場合、貸金業者からは満額よりも少ない金額での和解案が提示されます。

任意交渉で満足できる結果が得られない場合は、裁判所に過払い金返還請求訴訟を提起します。訴訟になると時間はかかりますが、過払い金の満額回収の可能性が高くなります。また、悪意の受益者と認定されれば、過払い金に対して年5%の利息も請求できます。

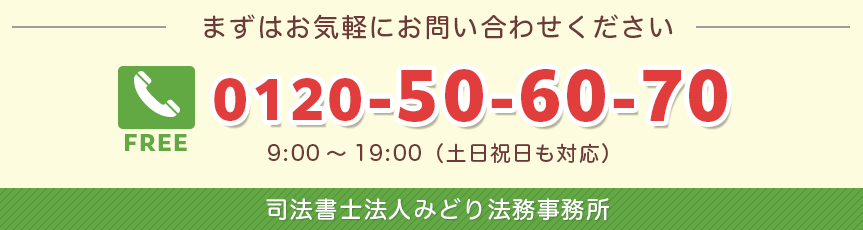

過払い金請求は本人でも行うことができますが、計算が複雑で、貸金業者との交渉も難しいため、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。専門家に依頼した場合の費用は、回収額の20〜25%程度が相場となっています。

過払い金請求を行う際の注意点として、信用情報への影響があります。借入残高よりも過払い金の方が多い場合は影響ありませんが、借入残高の方が多い場合は債務整理として扱われ、信用情報に登録される可能性があります。

また、過払い金請求を行った貸金業者からは、今後借入ができなくなる可能性があります。同じグループ会社からの借入も困難になる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

過払い金請求の手続きには、通常3〜6ヶ月程度の時間がかかります。任意交渉で解決する場合は比較的短期間で済みますが、訴訟になると6ヶ月〜1年程度かかる場合があります。

完済から時間が経過している方や、高金利で長期間返済していた方は、過払い金が発生している可能性があります。まずは専門家に相談し、取引履歴の調査から始めることをおすすめします。過払い金請求により、払いすぎた利息を取り戻すことができれば、経済的な負担を軽減できるでしょう。